겨울 땅에서 자라며 영양 응축

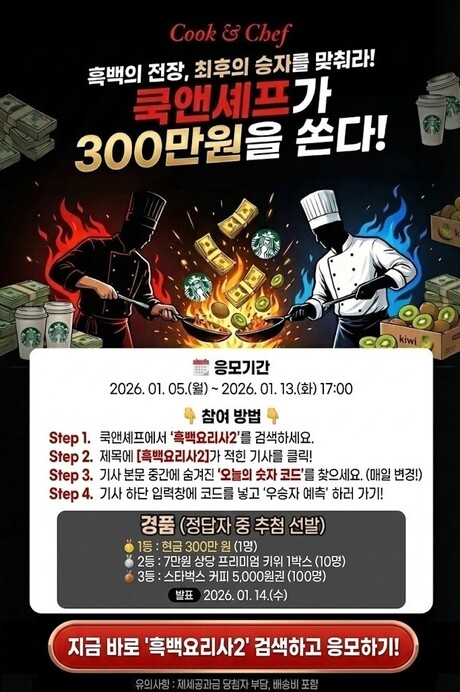

이미지 생성: ChatGPT (OpenAI) 제공 / Cook&Chef 제작

[Cook&Chef = 송자은 전문기자] 겨울이 시작되는 11월, 한반도의 밭에는 가장 늦게까지 뿌리를 지키는 채소가 있다. 바로 무다. 평범한 반찬 재료로 여겨지기 쉬운 무는 지중해에서 시작해 실크로드를 지나 한반도까지 전해진 역사 깊은 식재료다. 고려·조선 시대를 거치며 배추·고추·마늘과 더불어 한국 식탁을 지탱하는 ‘4대 채소’로 자리 잡았다.

겨울철 무가 ‘몸이 편한 밥상’을 만드는 이유

특히 겨울에 나는 무는 생장 속도가 느린 만큼 영양이 응축된다. 비타민 C가 100g당 20~25mg 수준으로 풍부하고, 수분 함량은 94%에 달한다. 차가운 대지에서 자라면서 단맛과 시원한 맛이 동시에 강해지기 때문이다. 무 특유의 톡 쏘는 향은 십자화과 채소에서 공통적으로 발견되는 티오글루코사이드가 효소 반응을 거쳐 아이소티오시아네이트로 전환될 때 생긴다. 이 성분은 항염·항암·해독 작용으로 널리 연구되고 있다. 전통 의학에서 무를 소화·해독의 약재로 사용한 이유가 현대 영양학으로도 뒷받침되는 셈이다.

전통 의서 『동의보감』은 “무는 기를 아래로 내리고 담을 없애며, 소화를 원활하게 한다”고 기록하고 있다. 실제로 무에는 다이아스타아제·아밀라아제·리파아제 등 여러 소화효소가 풍부하다. 기름진 음식이나 탄수화물이 부담스러운 식단에서 무가 곁들여지면 소화가 한결 수월해지는 이유다.

또한 무의 식이섬유는 장 연동 운동을 촉진해 변비를 예방하고, 유익균 생성을 돕는다. 겨울철 수분 섭취가 줄고 장 기능이 떨어지기 쉬운 계절에 무가 추천되는 것도 이 때문이다. 비타민 C 역시 풍부해 면역력 강화에 효과적이다. 무의 비타민 C는 비교적 열에 안정적인 편이어서 국·조림으로 조리해도 일정 부분 남아있다는 점도 특징이다.

어떻게 먹어야 ‘약이 되는 무’가 될까

무의 아랫부분은 매운맛이 강해 조림에, 가운데 부분은 조직이 단단해 국물 요리에, 윗부분은 단맛이 높아 생채나 샐러드에 적합하다. 한 뿌리 안에서 쓰임이 나뉘는 점도 무만의 장점이다.

전문가들은 무를 생으로 먹거나 최소한으로 익혀 먹는 방식이 가장 좋다고 권한다. 소화효소와 비타민이 열에 약하기 때문이다. 생채, 깍두기 초반 숙성 단계, 무즙, 샐러드 등은 무 효능을 가장 온전히 즐길 수 있는 조리 형태다. 껍질에 영양이 많기 때문에 가능하면 껍질째 섭취하는 것이 좋다.

반면, 무조림은 나트륨 함량이 높은 편이므로 저염 간장·액젓 등을 이용해 짜지 않게 조리하는 것이 좋다. 무절임·단무지 같은 염장 식품은 산도와 염도가 높아 식도·치아에 자극을 줄 수 있다. 일부 연구에서는 절임 채소 과다 섭취가 식도암 위험을 높일 수 있다는 분석이 있어 섭취 빈도 조절이 필요하다.

겨울철 특히 추천되는 메뉴는 무밥이다. 무에 풍부한 소화효소·식이섬유·비타민·미네랄이 쌀밥과 함께 은은하게 스며들어 소화가 편하고 포만감이 오래 유지된다. 부담 없는 저칼로리 식사로도 적합하다.

좋은 무를 고르는 법… “묵직함과 단단함이 기준”

품질 좋은 무는 잎이 단단하고 푸른빛이 선명한 것, 잔뿌리가 적고 표면이 매끄러운 것, 들었을 때 묵직한 느낌, 위쪽 초록 부분이 넓고 뿌리가 통통한 형태를 띤다. 휘거나 벌어진 무는 재배 과정에서 문제가 있었을 가능성이 있어 피하는 것이 좋다.

무는 늘 가까이에 있어 가치를 잊기 쉬운 식재료다. 그러나 겨울철 땅에서 천천히 자라며 응축한 맛과 영양은 소화·면역·항염·해독 등 다양한 건강 효과로 이어진다. 생으로, 혹은 최소한의 조리로 즐기면 그 가치는 더욱 빛난다.

Cook&Chef / 송자은 전문기자 cnc02@hnf.or.kr

[저작권자ⓒ 쿡앤셰프(Cook&Chef). 무단전재-재배포 금지]